跌倒只是因為運氣不好嗎?其實,越怕跌倒的人,反而越容易摔!因為不敢動,反應力會越來越遲鈍。這篇文章要告訴你,跌倒不是命中注定,而是可以從根本上預防的。本篇教你提升反應力的五大技巧,快把文章分享給身邊的家人朋友,一起讓身體變敏捷!

身為物理治療師,在幫助個案過程中,常聽對方說:「真的不能跌倒,跌下去後,後面幾年可能就完蛋了,所以我都很小心。」這句話有一部份是對的,然而,只要小心就沒事了嗎?跌倒的關鍵,其實在於「反應力」

運動就是反應力訓練嗎?

「治療師,我平常都有在運動!」經過細問之後,最常聽到的是去公園散步、在家超慢跑等。

但是,散步、超慢跑等,是較低強度的有氧運動,偏向長時間發力的肌群,對於維持姿勢、長時間走路固然重要,但卻沒辦法在跌倒時幫上太多忙。

而在這裡提到,能預防跌倒的肌肉卻往往不是這些慢肌,而是「快肌」。簡單來說,就是能夠在你還沒真正跌倒之前,在瞬間之內把身體拉回來的肌肉。

除了預防跌倒之外,反應力也是運動表現跟工作效率的關鍵,大大影響每個人的生活。

延伸閱讀

反應力是什麼?

反應力是「從接收刺激,到完成動作之間,適當回應的能力」。需要的身體部位包括感覺器官、神經系統、肌肉的執行。用打躲避球當例子,你的眼睛 (感覺器官) 先看到球飛來,這個外界刺激傳到大腦(神經系統)立刻喊「閃開!」,然後身體一扭躲掉(肌肉動作)。

這整個過程快到不到一秒,如果視力不好(感官受損) 、大腦反應不夠(神經傳導變慢)、腿跟不上(快肌力量不足),就會被球打了。每個環節都得又快又準,慢一秒都不行。

反應力其實是身體團隊的默契考驗。年輕時,也許能配合得好,不容易跌倒;但年紀大了,身體零件老化,速度可能就慢下來。不過別擔心,這篇文章會教你怎麼訓練這支團隊,讓它重拾自由生活!

反應力可以訓練嗎?

所以,反應力可以訓練嗎?答案是,沒錯!

千萬不要覺得自己肢體不協調、從小體育不好,就對於訓練更加灰心。雖然每個人身體條件不同,天生的反應速度不同,但其實任何人經過適當訓練,都能顯著提升反應表現。

對一般人來說,提升反應力能增強日常生活的應變能力,像是及時避開障礙物,甚至透過訓練神經系統,增加工作效率。而對於運動員,反應力更是表現成績的重要關鍵。

在物理治療中,我們常透過動作來刺激神經肌肉系統、增強下肢快肌力量,幫助個案恢復或提升反應力。無論年齡大小,反應力都有提升的潛力,關鍵在於找到適合的訓練方法。

年齡越大,反應力越慢的原因

隨著年齡增長,反應力下降是一個普遍現象。這其實是多重生理老化的結果。以下是幾個主要原因:

1. 神經退化

神經系統是反應力的核心。隨著年齡增長,中樞神經系統(大腦和脊髓)的傳導速度會變慢。神經傳導速度在 40 歲開始下降,到 70 歲時可能比年輕時慢 20-30%。這是因為神經元之間的突觸效率降低,影響訊號的傳遞速度。

2. 肌肉流失

肌肉量以及肌力減少是另一大原因。40 歲後,每 10 年的肌肉量減少約 8%。而現代人久坐不動的習慣,更是加劇肌肉流失的速度。在老年人中,「快肌」更是主要流失的肌群,更直接影響了反應力。

肌肉流失不僅影響力量,也減弱動作執行的速度跟精準度。像先前提到的,即使大腦及時發出指令,如果肌肉無法迅速回應,反應時間就會變長。

3. 視覺與聽覺退化

感覺器官的老化同樣影響反應力。在 60 歲以上的人中,視力(辨識物體的能力)和聽力(例如分辨聲音方向)會退化。例如,當長者聽到聲音或看到障礙物時,需要更長的時間處理這個訊號,進而拖慢整體反應。

4. 其他因素

此外,慢性疾病 (如糖尿病、高血壓) 或多重用藥,也可能影響神經跟肌肉的功能,進一步減緩反應速度。

我們要送讀者的專屬贈品,記得索取喔!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

跌倒不是運氣差!為什麼會跌倒?

許多人認為跌倒是「運氣不好」或「不小心」,但從物理治療師的角度來看,反應力不足才是跌倒的主要原因。另一個許多人忽略的地方,是「環境」跟「認知」,尤其在家中跌倒的人更是不在少數,讓我們一起看下去。

1. 居家擺設

例如地上雜物堆置、地板濕滑、門檻高低落差、光線不足,都是跌倒的危險因子。尤其是廁所,更是頭號因子。如果甚至曾被門檻絆倒過,則建議尋求專業的輔具資源,進行門檻剔除、防滑處理、改善照明等。

2. 排泄障礙

你沒看錯,頻尿、大小便失禁也是跌倒的風險因子。因為這會讓人半夜頻繁起床去廁所,而在視線不好、腦袋不清晰、剛下床姿勢性低血壓等,就是跌倒機率最高的時候。如果有類似情況,建議尋求醫療介入,避免頻繁下床。

3. 反應力

來到這篇的重點——反應力。當我們失去平衡時,反應力決定你能不能及時調整姿勢。長者本身的反應力常不如年輕人(除非經過訓練),感官、神經、肌肉、慢性病都是原因。

例如,踢到門檻時,快速抬腿或移動重心能避免摔倒。但如果神經傳導慢、肌肉無力或感覺系統變慢,就沒辦法即時做出反應。

研究顯示,年長者的反應時間平均比年輕人慢 0.2-0.5 秒,可以說是失之毫釐,差之千里。

在治療因為跌倒而骨折的個案中,常發現個案本身的下肢肌力不足,無法在被絆倒當下及時跨步穩定身體。這類案例提醒我們,跌倒不是偶然,提升反應力是預防的關鍵。

如何提升反應力

以下是五個有效的技巧,適合各年齡層:

*注意:若本身是跌倒過的患者,建議在物理治療師、教練指導下進行。

1. 提升反應力:敏捷性訓練

敏捷性訓練能刺激神經肌肉協調,提升反應速度。例如「梯形訓練」(ladder drills):利用健身房的防滑草坪,在家中用膠帶畫出梯形格子,練習前後跨、左右跨、開合跨、連續跑停等。

梯形訓練1:前後跨

梯形訓練2:左右跨

梯形訓練3:連續開合

梯形訓練4:連續跑

如果條件較好,可以加快速度或連續移動的距離。每次 5 分鐘、每週 2-3 次。

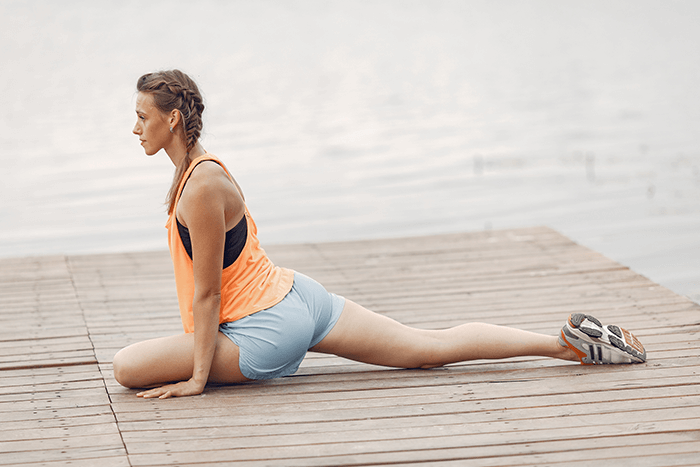

2. 提升反應力:平衡訓練

平衡訓練能強化核心肌群與下肢力量,幫助身體在失衡時迅速調整。

可以使用星狀平衡訓練,在地上擺角錐或貼米字,一隻腳先站在中心,移動另一隻腳到最遠距離,保持平衡、膝蓋對齊二三趾,再回到直立位置。若程度更好,中心腳可以站在軟墊上,增加難度。

小提醒:移動腳只是輕點地板,全程重心都是放在中間的腳。一次至少 30 個點,每周 2-3 次。

3. 提升反應力:反應球訓練

反應球 (Reaction Ball) 是一種不規則彈跳的小球,能透過模擬日常生活中的突發狀況,訓練視覺跟動作協調。美國物理治療協會也推薦這個方法來做訓練反應力。

沒有反應球的話,也可以用網球,把球用不同方向丟向牆面,試著接住反彈,每次 10 分鐘,每週 2-3 次。

4. 重量訓練

重量訓練並不局限於肌肥大、增加運動表現的效果。反之,長者更需要重量訓練。

其中爆發力訓練,更是許多人忽略,實質非常重要的一環。它跟肌肥大或肌耐力的訓練不同,更著重「短時間內產出最大力量」,也就是快。這個部分建議諮詢教練或有運動背景的物理治療師。

5. 飲食支持

飲食對神經與肌肉健康非常重要。以下營養素有助提升反應力:Omega-3脂肪酸(如鮭魚、亞麻籽)、維生素B12(如蛋、肉類和乳製品)、抗氧化劑(如藍莓、菠菜中的維生素C與E)等。詳情請諮詢營養師。

反應力對於應對生活挑戰很重要,雖然年齡增長會帶來神經退化、肌肉流失跟感覺系統衰退,但透過科學的訓練與飲食調整,我們能有效減緩,甚至逆轉這些影響。跌倒不是運氣問題,而是反應力不夠的警訊。

鼓勵大家從今天開始,嘗試上述五個技巧,讓自己保持敏捷與安全。無論年紀多大,積極行動永遠不嫌晚!

喜歡這篇文章嗎?或是想要知道哪些資訊呢?

歡迎留言給我們喔!

.png)

.jpg)